अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान

उप-प्रधान -1: प्रो. लोकेश कुमार साहू [बजट और तकनीकी]

उप-प्रधान -2: प्रो. सोम कुमार शर्मा [शैक्षणिक और प्रशासन]

परंपरागत रूप से, स्थलीय वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किमी तक के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें घटक गैसें अच्छी तरह से मिश्रित होती हैं। जबकि क्षोभमंडल को अक्सर निचला वायुमंडल कहा जाता है, समतापमंडल और मेसोमंडल को सामूहिक रूप से मध्य वायुमंडल कहा जाता है। 100 किमी से अधिक के क्षेत्र को पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष) Near-Earth Space) कहा जाता है जो अंततः अंतरग्रहीय अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। आयनमंडल और मैग्नेटोस्फियर पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष का हिस्सा हैं और अंतरग्रहीय अंतरिक्ष पृथ्वी के मैग्नेटोस्फियर से परे शुरू होता है।

सिंहावलोकन

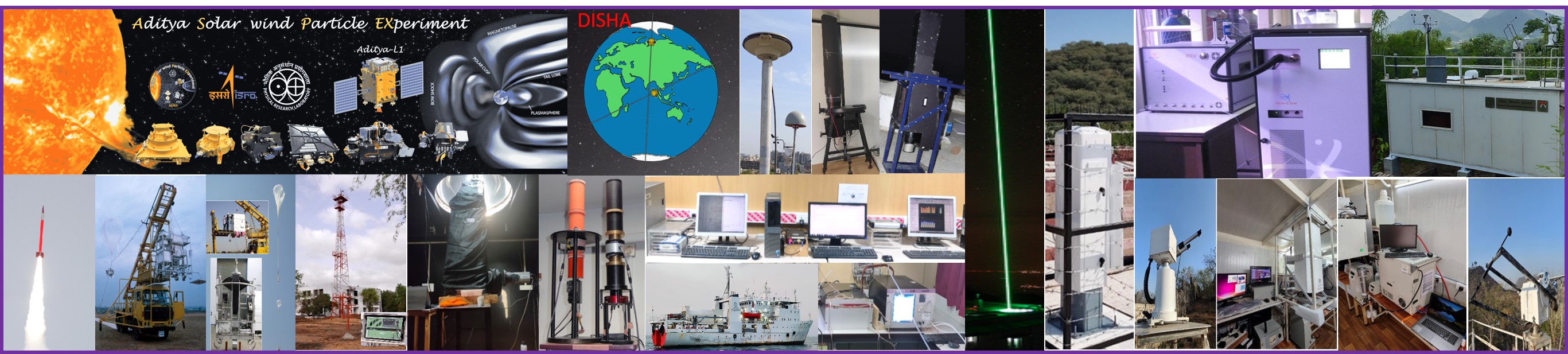

अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान (एस.पी.ए.एससी.) प्रभाग में शोध गतिविधियों का उद्देश्य, अत्याधुनिक और संस्थान-निर्मित रॉकेट-, गुब्बारा, और भू-आधारित प्रयोग, प्रकाशिक और रेडियो अन्वेषण तकनीक, सैद्धांतिक अनुरूपण सहित प्रयोगशाला परीक्षण, संख्यात्मक मॉडलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन शिक्षण द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल और निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष पर्यावरण में विकिरणी, रासायनिक, आयनीकरण और गतिशील प्रक्रियाओं को समझना है।

अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान (एस.पी.ए.एससी.) प्रभाग के वर्तमान अनुसंधान केंद्रबिंदुओं में सूर्य-पृथ्वी की अन्योन्यक्रिया, अंतरिक्ष मौसम, युग्मन, और्जिकी और वायुमंडलीय क्षेत्रों की गतिकी, सौर प्रक्षोभों/भू-चुंबकीय तूफानों की जांच, वैश्विक-स्तर पर वायुमंडलीय परिसंचरण, ऐरोसोल के लक्षण वर्णन और पृथ्वी के विकिरण बजट पर उनका प्रभाव, ट्रेस गैसों और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का रसायन और उनकी गतिकी, बादल और सीमा परत की गतिशीलता, एवं ग्लोबल वार्मिंग/जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययन शामिल हैं।

वर्तमान में जारी आदित्य-L1 जैसे भारतीय अंतरिक्ष मिशनों और आगामी ड्यूअल-ऐरोनॉमी सैटिलाइट मिशन दिशा DISHA (डिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट टाइम आइनोस्फीयर-थर्मोस्फीयर सिस्टम एट हाई ऑल्टीट्यूड्स), और शुक्र ग्रह/मंगल ग्रह मिशन के प्रयोगों से डेटा के उपयोग के अवसर भी उपलब्ध हैं।

अंतरिक्ष भौतिकीएस.पी.ए.एससी. प्रभाग अंतरिक्ष भौतिकी के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत, सौर स्थलीय अन्योन्यक्रियाओं, अंतरग्रहीय माध्यम पर सौर प्रभाव, पृथ्वी के चुंबकमंडल-आयनमंडल-तापमंडल अन्योन्यक्रियाओं, अंतरिक्ष मौसम और सामाजिक अनुप्रयोगों पर इनके प्रभावों, मध्यमंडल-निम्न तापमंडल गतिशीलता की जांच, भू- और अंतरिक्ष-आधारित प्रकाशिक और रेडियो उपकरणों के निर्माण में सम्मिलित है। यह प्रभाग भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें उल्लेखनीय आदित्य-L1 मिशन, आगामी ड्यूअल-ऐरोनॉमी सैटेलाइट मिशन दिशा, तथा शुक्र/मंगल ग्रहीय मिशन, जिसमें पीआरएल इसरो के दिशा मिशन में विज्ञान संबंधी नेतृत्व में है। एस.पी.ए.एससी. प्रभाग के संकाय सदस्य, सौर स्थलीय भौतिकी पर वैज्ञानिक समिति (स्कोस्टेप) के प्रेस्टो (प्रिडिक्टेबलिटी ऑफ द वेरिएबल सोलर-टेरेस्ट्रियल कपलिंग), अंतरिक्ष शोध पर समिति (कोसपार) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

1. स्वदेशी अंतरिक्ष-वाहित मापों का उपयोग करके जांच (क) सौर पवन और सूर्यमंडलीय अध्ययन: आदित्य-L1 मिशन पर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (ASPEX) से बहु-दिशात्मक, अल्फा-प्रोटॉन से अलग किए गए मापों का उपयोग करके सौर और सूर्यमंडलीय प्रक्रियाओं की जांच करने के अवसर उपलब्ध हैं। (ख) सौर पवन में ऊर्जावान कण: सुप्राथर्मल और सोलर एनर्जेटिक कणों (SEPs) की स्रोत आबादी और ऊर्जाकरण तंत्र को समझने के लिए ASPEX से प्राप्त सौर हवा में ऊर्जावान आयनों के बहु-दिशात्मक माप का उपयोग किया जा सकता है। ASPEX में स्टेप्स और स्विस दो उपकरण हैं जिनके माप अद्वितीय हैं और संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। ASPEX के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.prl.res.in/ASPEX/ देखें। (ग) आयनमंडल-तापमंडल प्रणाली और अंतरिक्ष मौसम: निकट-पृथ्वी अंतरिक्ष पर्यावरण की जांच के लिए, पीआरएल प्रमुख भूमिका निभा रहा है। DISHA जैसे भविष्य के ऐरोनॉमी मिशन की योजना बनाई जा रही है और इस मिशन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए पृष्ठभूमि विज्ञान के विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। DISHA मिशन के लिए उच्च आवृत्ति लैंगम्यूर जांच, आयन ड्रिफ्ट मीटर और एयरग्लो फोटोमीटर पेलोड को पीआरएल में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। 2. चुंबकमंडल-आयनमंडल-तापमंडल (एमआईटी) युग्मन: सौर वायु और चुंबकमंडल से आयनमंडल-तापमंडल (आईटी) प्रणाली में ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण विद्युत क्षेत्र, आयन बहाव, इलेक्ट्रॉन घनत्व, तटस्थ घनत्व, तटस्थ हवा आदि को बदलता है। IT ऊंचाइयों पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव का व्यापक आकलन, प्लाज्मा और तटस्थ प्रक्रियाओं और उनकी अन्योन्यक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न अंतरिक्ष और भू-आधारित प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। 3. आयनमंडलीय विद्युतगतिकी: निम्न अक्षांश आयनमंडल उच्च स्तर की स्थानिक- एवं समय के साथ परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करता है। प्लाज्मा घनत्व वितरण में तीव्र उतार-चढ़ाव और कई विद्युतगतिकी और प्लाज्मा प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न अनियमित संरचनाएं नेविगेशन सिस्टम (GNSS, GPS, IRNSS/NaVIC आदि) के निष्पादन को खराब कर देती हैं। इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए डिजीसोंडे और प्रकाशिक प्रयोगों का उपयोग किया जाता है। 4. वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर युग्मन: सौर बल के अतिरिक्त, IT प्रणाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों, ज्वार, ग्रहीय तरंगों आदि के माध्यम से निचले वायुमंडल से बल द्वारा भी प्रभावित होती है। अनोखे, अत्याधुनिक विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर दिन समय प्रकाशिक वायुचमक उत्सर्जन, भिन्न अक्षांशों पर रेडियो माप, चुंबकीय और तटस्थ हवा माप का उपयोग करके इसकी जांच की जाती है। 5. ऊपरी आयनमंडलीय गतिशीलता: आयनमंडल का ऊपरी हिस्सा आयनमंडलीय टोटल इलेक्ट्रॉन कन्टेन्ट (टीईसी) में प्रमुख योगदानकर्ता है, जो आयनमंडल के परे रेडियो तरंगों द्वारा अनुभव की गई सीमा विलंब का अनुमान लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इस क्षेत्र की खोज की सीमितताओं के कारण अपर्याप्त अवलोकन, मॉडल में कई अस्पष्टताएं उत्पन्न करते हैं। ऊपरी आयनमंडलीय गतिशीलता का पता लगाने के लिए मॉडलन और समावेशन तकनीकों को नियोजित करना, बेहतर सटीकता सहित आयनमंडलीय लक्षण वर्णन के लिए आवश्यक है। 6. भू-आधारित जांच के लिए प्रकाशिक इंस्ट्रूमेन्टेशन: ऊपरी वायुमंडलीय और अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान के लिए, पीआरएल संस्थान, कई अत्याधुनिक भू-आधारित प्रकाशिक उपकरणों के निर्माण में देश में अग्रणी रहा है। इनमें दृश्यमान, पराबैंगनी और अवरक्त वर्णक्रमीय क्षेत्रों में दिन समय वायुचमक उत्सर्जन माप के लिए उच्च वर्णक्रमीय विभेदन और विशाल दृश्यक्षेत्र बहु तरंग दैर्घ्य स्पेक्ट्रोग्राफ, संकीर्ण बैंडविड्थ और संकीर्ण दृश्यक्षेत्र प्रकाशमापी, बहु तरंग दैर्घ्य प्रकाशमापी, विस्तृत क्षेत्र प्रकाशिक इमेजर्स इत्यादि शामिल हैं। जिनके पास इंस्ट्रूमेन्टेशन की कला है वे ऐसे उपकरणों के निर्माण में भाग ले सकते हैं और रोमांचक वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 7. एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करके अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान: अंतरिक्ष मौसम फ्लैग विकसित करने के लिए ASPEX डेटा में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा सकता है जो भू-चुंबकीय तूफान और चुम्बकमंडलीय छोटे तूफान उत्पन्न करने में सौर प्रक्षोभों की भू-प्रभावशीलता को पकड़ सकता है। इसरो/अंतरिक्ष विभाग या अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

उपकरण सुविधाएं

*अभी विकसित किये जा रहे हैं

|

वायुमंडलीय विज्ञानइस क्षेत्र में शोध, निचले वायुमंडल में भौतिक-रासायनिक और विकिरणी प्रक्रियाओं, क्षोभमंडल-समतापमंडलीय अन्योन्यक्रियाओं और मध्य-वायुमंडलीय गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित हैं। वायुमंडलीय ऐरोसोल के लक्षण वर्णन, उनकी स्थानिक और समय के साथ विविधताओं, भौतिक, रासायनिक और गतिशील प्रक्रियाओं के साथ उनके संबंधों और पर्यावरण, विकिरण बजट, विकिरणी बल और जलवायु पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्याधुनिक अवलोकन और मॉडलन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और उत्कृष्ट शोध किया जाता है। ओजोन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) और अन्य ट्रेस गैसों, बादल की विशेषताओं और सीमा परत गतिशीलता का व्यापक माप और मॉडलन किया जाता है। SPASC संकाय सदस्य इसरो के वायुमंडलीय ट्रेस गैसें- रसायनिकी, परिवहन और मॉडलन (एटी-सीटीएम) के नेतृत्व में हैं, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कार्बोनेसियस ऐरोसोल्स कार्यक्रम (एनसीएपी) कार्बोनेसियस ऐरोसॉल एमिशन्स, सोर्स अपोर्शनमेंट एंड क्लाइमेट इंपैक्ट्स (COALESCE) में प्रधान अन्वेषक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

1. वायुमंडलीय ऐरोसोल: अवलोकन और मॉडलन के माध्यम से विशेषताएं, और विकिरणी प्रभाव: इसका उद्देश्य वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के ऐरोसोलों को चिह्नित करना, उनके स्थानिक, समय और ऊंचाई के साथ विविधताओं का प्रलेख तैयार करना, भौतिक, रासायनिक और गतिशील प्रक्रियाओं के साथ उनके संबंधों को समझना और जांच करना और पर्यावरण, विकिरण बजट और जलवायु पर उनके प्रभाव का पता लगाना है। 2. वायुमंडलीय बादल और सीमा परत: पीआरएल ने भारतीय क्षेत्र में लिडार नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया है, जो बादल आवरण, बादलों की ऊर्ध्वाधर और स्तरित संरचनाओं और क्षोभमंडल में सबसे निचली परत और क्षेत्रीय और मौसमी रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील तथा वायुमंडलीय प्रदूषकों की पैकिंग मात्रा के रूप में काम करने वाले वायुमंडलीय सीमा परत (एबीएल) की जांच के लिए है। ये अध्ययन पृथ्वी के विकिरण बजट और जलविज्ञान चक्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। 3. क्षोभमंडलीय ओजोन को नियंत्रित करने वाले उत्सर्जन और प्रकाशरसायन: भारत के विभिन्न वातावरणों (शहरी, उपनगरीय, तटीय, सुदूर वन, समुद्री आदि) में सुविभेदित स्वस्थाने मापों द्वारा विभिन्न ट्रेस गैसों, जैसे CO, NOx, मीथेन, वीओसी इत्यादि की परिवेशीय सांद्रता को प्रभावित करने वाले उत्सर्जन और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की जांच की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेस गैसों की प्रचुरता में मानवजनित, जैवजनित और जैवद्रव्य-ज्वलन स्रोतों के सापेक्ष योगदान को समझना और वीओसी की वायुमंडलीय प्रतिक्रियाशीलता और ओजोन निर्माण क्षमता का आकलन करना है। 4. बायोमास-दहन और जलवायु परिवर्तन: क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर बायोमास-दहन उत्सर्जन के प्रभावों की जांच की जा रही है। दीर्घकालिक उद्देश्य बायोमास-दहन और जलवायु परिवर्तन के बीच प्रतिक्रिया का निर्धारण करना और मानव-जनित आग की भूमिका को अलग करना है। 5. ट्रेस गैसों का वायु-समुद्र विनिमय: उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर वीओसी के परिवहन और वायु-समुद्र विनिमय की जांच की जा रही है। प्रमुख मौसमी और समुद्री सतह के भौतिक मापदंडों में परिवर्तन के संदर्भ में समुद्री हवा में वीओसी की स्थानिक और समय के साथ विविधताओं का व्यापक रूप से विश्लेषण किया गया है। महाद्वीपीय परिवहन और समुद्री उत्सर्जन के योगदान और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर वायुमंडलीय रसायनिकी में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जा रहा है। हाल ही में उत्तरी हिंद महासागर के समुद्री वायु द्रव्यमान में न्यूनीकृत सल्फर यौगिकों (उदाहरण के लिए, डीएमएस) वीओसी और उनके प्रकाश-ऑक्सीकरण के साथ के वायु-समुद्र विनिमय का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 6. वायुमंडलीय मॉडलन और एआई/एमएल: वायुमंडलीय मॉडल अनुरूपण का मुख्य उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रेस गैसों, वीओसी और ऐरोसोल के वितरण और प्रभावों को नियंत्रित करने वाली प्रमुख भौतिक, रासायनिक और गतिशील प्रक्रियाओं की भूमिकाओं को समझना है। अनुरूपण में विकिरणी स्थानांतरण, प्रकाशरासायनिक बॉक्स और क्षेत्रीय रसायन-परिवहन मॉडल शामिल हैं। डिसपरजन और इनवर्स (व्युत्क्रम) मॉडलिंग के माध्यम से उत्सर्जनों की गणना की जा रही है। एक नई पहल के रूप में, सटीक और संगणकीय रूप से अल्पमूल्य अनुरूपण के लिए एआई/एमएल एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्थित अवलोकन और मॉडल अनुरूपण डेटा का उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश मॉडल कार्य पीआरएल की परम विक्रम 1000 एचपीसी सुविधा का उपयोग करके किए जा रहे हैं। 7. मध्य वायुमंडलीय तरंग गतिशीलता: तरंग-तरंग अन्योन्यक्रिया, तरंग-माध्य प्रवाह अन्योन्यक्रिया, परिवेशीय वातावरण में तरंग प्रेरित परिवर्तन, बड़े स्केल वायुमंडलीय प्रक्षोभों पर तरंगों का प्रभाव आदि जैसी महत्वपूर्ण गतिशील प्रक्रियाओं को समझने के लिए भू-आधारित रडार, लिडार, वायुचमक और उपग्रह-आधारित अवलोकन की सहायता से जांच की जा रही है।

उपकरण सुविधाएं

|

|

शोध फेलो के लिए पाठ्यक्रम पूर्वावश्यकताएँ: [भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान में पृष्ठभूमि]

अन्य लिंक

प्रभागीय गतिविधियों और अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रधान, अंतरिक्ष और वायुमंडलीय विज्ञान प्रभाग से संपर्क करें। |

|

|

|